1899年2月,海棠花开时,江苏宜兴一个大户人家降下了一名女婴,她就是后来的徐悲鸿妻子蒋碧薇。

这个女婴的出生让当时正富甲一方的蒋父蒋梅笙高兴不已,想来,若他知道这个女婴会在17年后干出惊天动地的事来,他当时绝会是另一副表情。

蒋梅笙毕竟没有未卜先知的能力,所以,他只分外怜惜地和夫人抚养女儿长大。因为父宠母骄,作为蒋家小女儿的蒋碧薇自小便相当有主见。蒋碧薇的有主见一直是蒋父心里值得夸耀的存在,直到多年后她的主见将他这老父亲置于难堪境地,它对女儿“主见”的认识才正式被改观。

17岁那年,极有主见的蒋碧薇在与父母商议退婚不成的情况下,携蒋梅笙学生徐悲鸿私奔了。

这事发生于1917年,而这对青年私奔的地点则选在了日本。

蒋碧薇的一走了之给蒋梅笙带来了极大的麻烦,他一方面要想法安抚曾与女儿定下婚约的苏州查家公子查紫含,一方面又要忍受女儿和爱徒背叛他的痛苦,与此同时,他还得替他们提心吊胆。

然而,就在蒋梅笙肝胆欲裂的当口,蒋碧薇和徐悲鸿却在日本你侬我侬地度起了蜜月。

可你侬我侬从来需要条件,比如经济。这点,显然是还未成名的徐悲鸿做不到的。很快,在日本待不下去的两人灰头土脸地回了国。回国后,自觉惭愧的蒋碧薇不敢贸然回家,还是母亲先找的她。

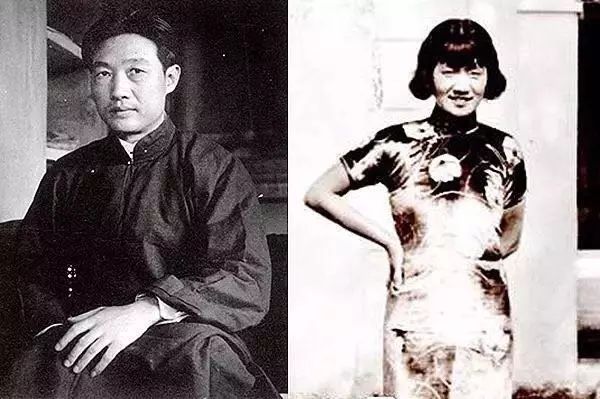

徐悲鸿与蒋碧薇

此时已经到了1919年,离蒋碧薇和徐悲鸿私奔已经过去了两年,眼见生米成了熟饭,蒋父蒋母只得默许他们的结合。只是,他们在内心深处多少觉得这段婚姻总有些让他们心惊胆颤的因子。

不难想象,即便徐悲鸿与蒋碧薇已经重新回到了蒋父身边,他看向他们时也依旧无法控制地会眼皮子乱跳:觉得他们怎么看都让他觉得不安心。果然,蒋父一日早起眼皮子刚刚不跳时,徐悲鸿和蒋碧薇就过来说:徐悲鸿已拿到官费留学资格,不日就要赴法国!

蒋父惊呆的下巴还没来得及合上,徐悲鸿和蒋碧薇就拎着行李赴法了。再回国时,已是七年后。

七年时间里, 蒋碧薇和徐悲鸿的感情也发生了极大的变化。

到法国后,徐悲鸿开始一心学画,而蒋碧薇则拒绝了求学。这个选择让两人之间的鸿沟随着时间的马车被越拉越大,1923年,画艺日益精湛的徐悲鸿以画作《老妇》一举成名。此时的蒋碧薇已经被徐悲鸿远远甩下了,可她虽隐隐有所察觉,却并未采取任何措施以缩小差距。

相反,在此间一心陪读的蒋碧薇还在闲来无事时与英俊小生张道藩生出了暧昧。这对于婚姻城墙已然开始裂缝的徐悲鸿与蒋碧薇而言,无疑是雪上加霜。

这突如其来的绿意,是徐悲鸿之始料不及。当然,他之后知后觉的主因还是在于他对艺术的过分痴迷。仓央嘉措曾说“世间安得双全法,不负如来不负卿”,这句感慨用在因艺术冷落蒋碧薇的徐悲鸿身上也恰当。

婚姻中遭遇第三者时,往往是夫妻本身感情出现裂缝的开始,终日沉迷绘画的徐悲鸿看不到这个裂缝。而看不到的结果当然只有一个,裂缝越来越大。

表面看,蒋碧薇后来是禁住了诱惑回归了家庭,一心相夫教子,可实际上呢,她的心已经被拨动了。而心一旦动了,“稳”字便再也写不好了,毕竟“稳”的最底下是“心”。

1927年,回国后的徐悲鸿担任中央大学艺术系教授。这年年底,蒋碧薇生下了长子徐伯阳。在怀孕二胎时,蒋碧薇与徐悲鸿的感情因其学生孙多慈的介入几近破裂。

迄今为止,没人知道徐悲鸿与孙多慈之在一起是被蒋碧薇搅和之后,还是在被她搅和之前。徐悲鸿的说法是后者,而蒋碧薇则认为她的搅和是因为发现了他们的所谓奸情。

有学者认为,一个想出轨的人才会成天怀疑另一半出轨。而一旦怀疑不当,这怀疑还很可能促成真正的出轨。所以,当徐悲鸿和孙多慈的关系因为蒋碧薇的吵闹而变得人尽皆知时,徐悲鸿之动情多少就有了点在所难免的意味。

1929年,徐悲鸿与蒋碧薇的女儿徐丽丽出生。也是自这以后,蒋碧薇因为孙多慈事件对徐悲鸿采取了事实分手的处理:蒋碧薇拒绝与徐悲鸿行夫妻事。

在徐悲鸿为此发泄不满时,蒋碧薇还犀利地反唇相讥道:“我觉得除了没陪你睡觉之外,我作为妻子并没有任何失责之处。至于有关那种事,你在广西不是还有自备的模特儿吗?”

不论广西那些模特儿是不是躺枪,当蒋碧薇这话出口时,他们的夫妻感情都已经到了无可缝合的地步。之后,徐悲鸿与孙多慈的往来也更加密切起来。

1932年徐悲鸿新居徐公馆落成之时,孙多慈特地买了100株枫树苗,托人偷偷送来,说是用来点缀徐悲鸿的庭院。蒋碧薇得知这100株枫树苗是孙多慈所送后,竟怒火中烧一把火烧了这些幼苗。

几乎是在同时间,蒋碧薇开始在张道藩的情书攻势下缴械投降,本着“你既然对不起我,我便也不管顾任何”的理念,蒋碧薇与此时已婚的张道藩开始了恋情。蒋碧薇倔强地把张道藩看作了她情伤中的疗伤药,她在那个节骨眼上选择张道藩与其说是出于爱不如说是为了逃避或者报复徐悲鸿。

这点,在两人几十年后的来往信件中被佐证了,1960年,张道藩接妻女回台湾时蒋碧薇在分手信上写到:“自从我被悲鸿遗弃后,若没有和你这一段爱情,也许我会活不下去。”

在一段感情还未结束时,投入下一段感情往往是另一个悲剧的开始,因为,一不小心,上段感情的阴影便会投射进新的感情。带着与徐悲鸿的情感阴影走进张道藩后,蒋碧薇还不得不面对新感情的巨大阴影。

这阴影里,有张道藩原配的怨怼,也有她自己子女以及父母亲朋的指责。

最初,徐悲鸿登报与蒋碧薇断绝往来后,两个孩子都被交由蒋碧薇照顾。可很快,她却发现,她的孩子们都开始向着前来求复合的父亲,而不是辛苦养育他们的这个母亲。徐伯阳和徐丽丽还对蒋碧薇的新恋情很是不满,他们希望母亲能和父亲重修旧好。

可此时的蒋碧薇早已陷入与张道藩的纠葛中无法自拔,当徐悲鸿与孙多慈的感情告段落并回来找妻子忏悔时,她的第一反应竟是赶紧写信告诉张道藩。

收到信后,政客张道藩为蒋碧薇提出四条出路,供其择一,分别是:一,离婚结婚(双方离婚后再公开结合);二,逃避求生(放弃一切,双双逃向远方);三,忍痛重圆(忍痛割爱,作精神上的恋人);四,保存自由(与徐悲鸿离婚,暗地做张道藩的情妇)。

最终,蒋碧薇选择了最后一条路:她决定与试图破镜重圆的徐悲鸿离婚,并暗地里继续做张道藩的情妇。

之后,眼见无法挽回妻子的徐悲鸿便只得离开,这次离开时不久,徐悲鸿与学生廖静文相恋。

1945年,为与廖静文成婚,徐悲鸿第二次登报与蒋碧薇断绝同居关系。徐悲鸿的第二次登报深深刺激了蒋碧薇,可以说,当时她不管不顾追随他私奔时有多坚决,她此刻心里的痛便就有多深。

蒋碧薇此时虽已有了张道藩,但她仍旧无法接受徐悲鸿一直将她定义为“同居对象”的事实。她认为这是徐悲鸿对自己和几个孩子的侮辱,气愤之下,她提出签署离婚协议的几个条件:40幅古画,100幅画作,100万现金和相应的生活费用。

这些条件,徐悲鸿都应允了。之后,为了凑齐100幅画作,他更是经常夜以继日地作画。以至于他的第二任妻子廖静文后来还将徐悲鸿的英年早逝归结于:为偿还蒋碧薇画作过劳死。

徐悲鸿与廖静文

徐悲鸿于1953年过世时,整整凑齐了100幅画交到了蒋碧薇手里,她的余生也是靠这些画作才得以体面地活着,然而,这个体面也仅仅是指表面,蒋碧薇的真实境况并不如人意。

蒋碧薇境况的“不如人意”还是得回到前文讲到的“阴影”。

作为见不得光、不受法律道德保护的情妇,做张道藩情人的十多年里,蒋碧薇一直如履薄冰。作为政客的张道藩一直把她藏在看不见的地方,这一来是为了政治前途,二来也是为了安享自己理想的“齐人之福”。

在收到张道藩原配素珊的一封信后,彻底明白张道藩真面目的蒋碧薇终于决定退出这段拥挤的爱情。她主动写了一封长信与张道藩,“原谅我将把你的身体关在房门外,而只带着回忆守着我们这间屋子(同居住所)。”

这封信是蒋碧薇最后的尊严,因为在此前,她已经得知了张道藩要接妻女回台湾的消息。实际上,若她不主动提出分手,下一步,已人老色衰的蒋碧薇也势必会被张道藩遗弃。

蒋碧薇急急地将张道藩的躯体关在门外,真是退出吗?不,她实是落荒而逃。她想以逃的方式全了自己最后的体面,以证明自己是有爱的。没错,她在用这种方式自欺。

欺骗都是为自保,包括自欺。

蒋碧薇的自欺,是为了粉饰自己的地下情,她以为给这段道德之外的情感刷上真爱的漆,世人对这段情便会有不一样的看法。

晚年,她的回忆录里直将张道藩描述成为一个英俊、博学、细腻温柔、重情的男人,可对于他这文化汉奸等错误行为,却只字不提。当然,对于他在平衡她和原配妻子的各种手段上,她也只字未提。

蒋碧薇终究是可悲的,她的回忆录里越粉饰爱越暴露了她内心的荒芜。她终究一生都在试图通过男人的爱证明自己,却从未真正用成就自己的方式去证明自己。

鸡蛋从外打破是食物,从内打破才是生命。这个简单的道理,蒋碧薇倾其一生却都未能参透,她一直用小心呵护男人对她的所谓爱的方式证明自己。她的千万般小心,无时无刻不在说明她内心的脆弱。

蒋碧薇的另一个可悲处在于,从未从巨大情感阴影里走出的她,还将阴影投给了子女。

与徐悲鸿决裂后,把太多心思花在与张道藩情爱上的蒋碧薇与子女关系并不佳,她与张道藩情信2000余封,可与孩子的沟通却屈指可数。

力气花在哪里,花就开在哪里。可惜,蒋碧薇花了力气培植的情花未开,她忽略的亲情之花却因缺乏呵护而备受摧残。

1942年,蒋碧薇年16岁的长子徐伯阳突然离家出走,之后音讯全无。1948年,蒋碧薇将女儿徐丽丽接到她叔叔寿安家居住,不久,她竟也离家出走了。

徐伯阳后来在回忆中说起这段过往时的说法是:“长期生活在一个破碎的家庭里,得不到父爱也得不到母爱,这种滋味已经忍无可忍”。当时的徐伯阳是想有多远跑多远,所以他弃学离家后加入了远征军,直到抗战胜利后才退伍。

徐丽丽的离家与哥哥徐伯阳如出一辙,所不同的是,哥哥离家后去了远方,她离家后回到了徐悲鸿组建的新家生活。后来,一直与徐悲鸿和廖静文生活的徐丽丽还因感激继母的爱而将名字改成了徐静斐。

徐丽丽的改名是主动的结果,之所以如此,她自己说了:“我没能在母亲那里得到的关爱,她(廖静文)却给了我!”

可叹蒋碧薇辛辛苦苦培植了两盆花,到头来,每盆花都不属于她。赖谁?赖她自己,赖她自己没有用爱的阳光雨露去浇灌亲情。

与儿女一样不属于蒋碧薇的,还有她为之委屈十数年并为了声名狼藉的张道藩。

1968年,与张道藩分手十年后,蒋碧薇收到了张道藩病危的消息。急匆匆赶到台北三军总医院时,他并未闭眼,但他只在病榻上两眼微张着,茫然而冷漠地注视着这个世界。

“我是雪(张道藩对她的爱称),你还记得我吗?”蒋碧薇双眼含泪深情款款地握着他的手唤道。可张道藩却只茫然地看着她,一脸的漠然,他已经认不出她了。

一个多月后,死神夺走了张道藩,死前,他没有只字提及过蒋碧薇,也未曾给她留下过只言片语。

张道藩死后,身边无儿无女孤身一人的蒋碧薇更加孤单了,此前,她多少还有个念想,可如今这念想也去了,那她能做什么呢?

思来想去后,蒋碧薇决心把余生用在写自传上。就这样,伴随着寂寞时光的流逝,一部洋洋洒洒近50万字的《蒋碧薇自传》便出世了。极有意思的是,这部自传上篇取名为《我与悲鸿》,下篇取名《我与道藩》。

自传写完后不久的1978年2月16日,那个海棠花再开的季节,蒋碧薇在台北孤独离世。

蒋碧薇去世后,世人打开她的房门看到,她的书房里挂着张道藩为她作的肖像,而卧室里则挂着徐悲鸿为她作的肖像《琴课》:脸部微斜、脉脉含情,专注地拉着提琴。而床头,则摆放着儿子徐伯阳穿军装戴军帽的半身照。

不难想象,一个人独自生活的漫长孤寂岁月里,思念和追述成了她生活的全部。

因为死时、下葬时蒋碧薇身边没有任何亲人,她的墓碑上,没有儿女、子孙的名字……