他被称为“今之八大”

前几年,与朋友闲聊,谈到梁崎先生。

他说:

“许多人都说,梁先生是当代的‘八大’。”

我说:

“梁先生死了,给他戴上这顶桂冠。

活着时,怎么不这样说?

鲁迅说过,

不虞之誉和不虞之毁,一样的无聊。

我以为梁先生就是梁先生,

一个特立独行的画家。”

梁崎(1909-1996)

梁崎字砺平,号聩叟,

别署幽州野老、燕山老民、钝根人等。

一九零九年二月二十三日出生

于河北省交河县东王武乡曹庄村一个回族诗书世家。

其家中收藏许多历代名家字画、

文物和图书,远近闻名。

十竹斋画谱

梁崎天资聪颖,

童年时他随祖母省亲,

外曾祖刘光第见他喜欢绘画,

赠给他《古今名人画稿》和《十竹斋画谱》,

这两本画谱就成为他的启蒙范本。

一九一四年,

梁崎入曹庄石桥私塾,

在父亲的指导下开始习字、学画,

期间得到知名画家安佩兰的悉心指点,画艺精进。

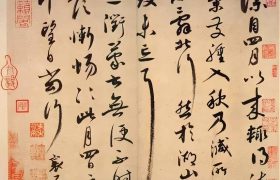

八大山人《松鹿图》

六岁时临摹家藏的八大山人《松鹿图》,

几可乱真,乡里惊为“神童”。

十岁时跟随舅祖刘恩溥学习指画并专攻小楷《乐毅论》。

一九三零年,

年仅二十二岁的梁崎开始步入画坛,

湖社画会创始人金潜庵喜其画作,

邀其为湖社画会会员,取名“漱湖”。

一九三三年梁崎开始在《湖社月刊》上发表山水画作品,

署名有梁松庵、梁凝云、梁崎等。

一九四五年,梁崎移家天津。

新中国成立后,

梁崎从事着与艺术无关的工作,

先在一所卫生院干后勤工作,

后在天津市卫生学校(中专)、天津中医学院工作。

其间应邀为天津市新华艺校、天津市红桥区文化馆教授国画。

一九六六年,

文革浩劫开始,他受到严重冲击,

家中的画册、画稿、笔记、书籍、文物古玩等被洗劫一空,

身心受到严重摧残。

但他依然“寄情丹青,挥洒自得”。

我在梁崎的画作上,

多次见题“写于一灯庵”,不解其意。

据知情人告之,“文革”中,

梁崎家中被抄得只剩下一盏油灯,

他将“燕归楼”斋号,易名为“一灯庵”以自嘲。

说到“一灯庵”,我想起一件往事。

昔年,

我的朋友从地摊以廉价收到一张长不盈尺,

宽不过数寸,

署名“梁崎写于一灯庵”的画。

令人惊奇的是反正面都有画作,

一面画有山水,一面画有花鸟。

他问我是否赝品。

我请先龚望师给梁先生写封信,

请梁先生本人鉴定。

当我们持龚先生的信来到梁先生的家中时,

令我惊讶,

一间宽不过丈的小屋,

床铺占据一半,床上放着一张饭桌,

梁先生正在挥豪。

没有想到梁先生的许多大幅精品,

竟是在这样简陋的环境中完成的。

他知道我们的来意后,

接过画,看了看,说:

“是我画的。”

我问他为什么反正面都画了?

他说:“省纸。”

出门后,朋友说:

“是真的,高兴,可就是没法装裱啊。”

我说,不如不裱,

把它装在镜框中,隔一段时间,

调换一下,看山水,

也能看花鸟,一举两得。

朋友听后,大喜。

写到此,我不由得想到,

上世纪八十年代初,

梁先生经常参加和平文化馆举办的笔会,

有一次,我陪龚望先生参加。

龚先生写完字后,

对梁先生说:

“梁爷,多会走?”

梁先生说:

“您先走吧,这里宽敞,我再画会。”

到过梁先生的家后,

我明白梁先生的窘境与困难了。

我最早见到梁崎的画,

都是大写意花鸟,

其画作取法青藤、白阳,

兼及清代诸大写意画家之长,

有自家独到的风格。

我以为,梁崎的大写意花鸟,

沉静得很,文雅得很,

文人气息扑面而来,题跋饶有情趣。

后来,我在先龚望师府上,

看到梁崎画的山水画“四宁草堂图”。

自此,方知梁崎亦擅长山水。

梁崎的山水胎息“四王”,

而不墨守“四王”,

其格调超逸,用笔雄健老辣,

墨色酣畅淋漓,

意境古雅幽奇,得自家风范。

有朋友告之,

梁先生喜读柳宗元的文章。

观其山水题跋,

信笔写来,从容不廹,

得画外意,令人赞叹。

一九六九年,

梁崎随天津中医学院调至河北省石家庄,

在河北新医大学工作。

其间,他干过挂号员,

掏过厕所,看过大门,还种菜七年。

一九七五年退休回天津定居。

年近古稀,生活负担沉重,

家境极度困窘,

使他不得不为别人作画,

获得菲薄的笔润。

其间,

他还写成《山水论》、《守研庐画余随笔》等书稿。

这些书稿无不凝聚着梁崎对于中国画法、画论的真知灼见。

上世纪八十年代初,

我多次在和平区文化馆看梁崎先生画画。

那时,

他画完画,工作人员当场挂出,

价格是三裁十元,稍大十二元。

后来,

他与吴云心、刘止庸两位先生,

成立“三径园”画会。

梁崎的画作渐渐被人重视。

长春道“正兴德”茶庄内挂有梁崎画的四条屏,

我与售货员闲聊。

他告之,

此四条屏的笔润是二百元。

我暗暗为老先生高兴,

谁知好景不长,

梁崎即患病卧床,不能执笔。

我的朋友朴庐先生在《小游天津》中记有

他参观梁崎、龚望二老纪念馆后感言:

二老的作品实在好,

离开后仍回味无穷。

可惜至今我还未能得到此二老的作品,

想想还是令人遗憾的……

我说,梁先生生前,

我多次见其挥毫,虽近在咫尺,

也没有收藏其作品。

他的落寂与困厄,

及身后其作品被炒作起来,

我是亲见过的。

那时老人每平尺若能卖100元,

也不致使老人困厄。

而今,

老人的画作每平尺高到大几万,还买不到。

真是人亡业显。

昔年,梁崎请张牧石先生治印。

张先生说:“您那个崎字,

他人多刻从山奇声,这是俗写,

说文无此字。

我若刻从危从支。”

梁先生说:

“不从俗,恐人不识。”

后来,张先生为梁先生治印,

崎字从俗,但没有刻边款。

他钤印是从俗了,

可作品当时又有多少人能识?悲乎!

据画界朋友说,

上世纪八十年代初,

天津工艺美术学院想请梁崎为客座教授,

因某人的强烈阻挠而未能成功。

若是能成,梁崎的画会被世人早些认知。

梁崎一生坎坷,

可他没有屈从命运。

他的画折射出对命运的抗争。

这种抗争不是忿忿,

而是大冷静后的大热情。

梁崎在其八十年的艺术生涯中,

他将精力都放在写字作画上,

没有为出名而蝇营狗茍。

他以坚忍的毅力,博大的画作,

为世人留下珍贵的艺术作品。

这作品既是物质的,也是精神的。